コラム

Column

人材育成

2024年06月27日(木)

キャリア開発とは、自社社員が望むキャリアを築いていくために、企業が支援することを意味します。

ただしこれまでの日本企業においては、目先の業務に必要なスキル・技術開発が人材育成のメインでした。

そのため「企業主導でキャリア開発をどう支援したらいいか分からない」「キャリア開発は個人主体で行うべきなのでは」という戸惑いの声も多いようです。

今回は、企業が取り組むべきキャリア開発の必要性や具体的な手段を紹介します。

「キャリア開発」とは、英語表記では「Career Development(キャリア・ディベロップメント)」です。

もともと「キャリア」とは、仕事に限らず人の一生を含めた「経歴」や「実績」という意味ですが、ビジネスで使われる際は「就職」や「出世」のような意味で使われます。

ビジネス上でキャリア開発をすることは、働く個人がこれまで培ってきた能力や経験を継続的に磨いていくことを指します。

「継続的に」が意味するように、職務や能力・スキルを中長期的に計画する考え方が「キャリア開発」です。

厚生労働省も、「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進」を提唱しており、日本企業のキャリア開発を推奨しています。

引用:厚生労働省 | (令和4年版 労働経済の分析)

個人が自分で能力を磨くこともありますが、企業側も社員のキャリア開発を支援する必要があります。たとえば、教育研修や社内異動制度によって、社員一人ひとりのスキルアップを支える取り組みが必要でしょう。

自社でキャリア開発に取り組む前に、キャリアパス・キャリアアップ・キャリアデザインとの違いを理解しておきましょう。

目標としている役職や職位に到達するために、経験やスキルを高めていくための方法のこと

スキル開発を行い、等級や役職、仕事のレベルを上げていくこと

ビジネスシーンに限定せず、結婚などの転機や仕事とプライベートのワークライフバランス、個人的なライフビジョンも含めた人生設計のこと

つまり、企業主導で社員の「キャリア開発」を考える場合、社員一人ひとりが描く「キャリアデザイン」を理解し、社内での「キャリアパス」を一緒に検討し、「キャリアアップ」できる具体的な施策を用意することになります。

ここからは、近年キャリア開発の必要性が増している背景や必然性について考えてみます。

企業が積極的に社員のキャリア開発に取り組むことで、人材の定着や活躍促進の効果があります。

もちろん、外部にキャリア開発の姿勢や取り組みをアピールすることで、人材採用上での効果も期待できます。

人材の定着に関しては、特に若手社員の離職防止につながりやすいでしょう。

「新卒入社の約3割が3年で離職」と言われているように、昨今は新入社員の早期離職に頭を悩ます企業が増えています。

若手社員はスキルが未熟なことが多く、仕事を通じての成長をあまり実感できないことがあります。そのようなときでも会社がキャリア開発に熱心に取り組み、自分のキャリアパスやそのためのキャリア開発の施策を用意していれば、成長実感を抱きやすくなるとともに、会社への愛着心も生まれます。

「人生100年時代」「生涯現役」などと謳われる現代の日本では、かつてよりも中長期目線でのキャリア開発が求められています。

終身雇用があたりまえだった時代においては、企業が設定したキャリアを歩んでいけば、退職まで働ける保証があったため、キャリア開発の考え方はあまり重要視されていませんでした。

しかし現代では、マネジメントに就かないキャリアパスも増えていますし、雇用形態も多様化しています。

個人でのキャリアに対する考え方も、ワークライフバランスやリカレント教育 などの新しい価値観のもと、一昔前から大きく変化しています。

このようなキャリア観のさまざまな変化の影響で、企業が社員のキャリア開発を支援する必要性が生まれたのです。

前章で「かつての日本においてキャリア開発は重要視されていなかった」と述べましたが、現在はキャリア開発の状況はどのようになっているのでしょうか。

企業側の観点と働く社員側の観点から考えていきます。

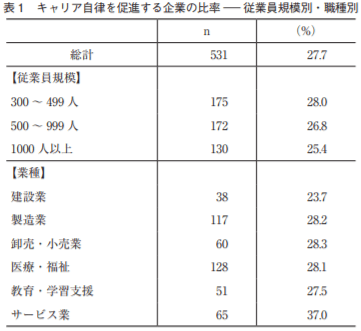

労働政策研究・研修機構の調査によると、社員のキャリア形成を促進する取り組みを実施している企業は、調査対象全体の3割未満でした。

最も高いサービス業でも4割に満たないという、やや残念な調査結果が出ています。

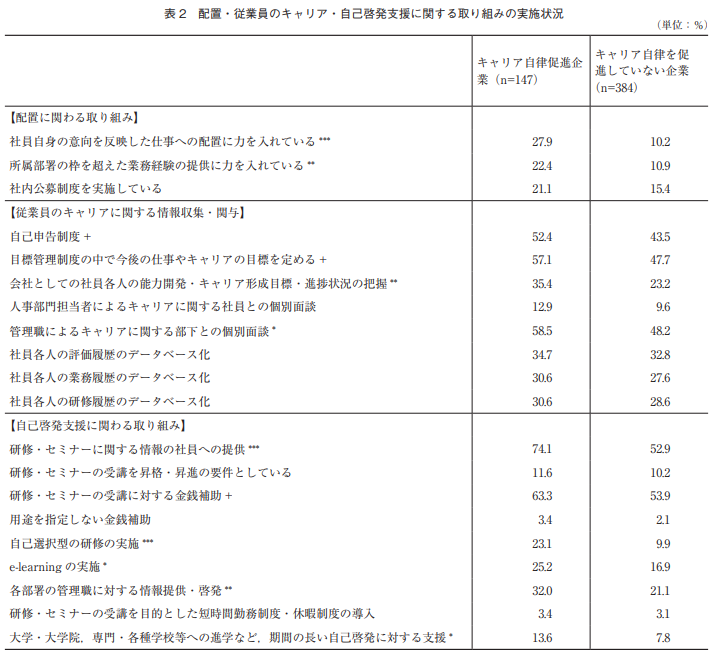

具体的にキャリア開発支援策としての取り組みに目を向けると、選択率が約7割と最も高いものが「研修・セミナーに関する情報の社員への提供」でした。

また、「管理職によるキャリアに関する部下との個別面談」も約6割となっています。

出典『労働政策研究・研修機構』「キャリア自律」はどんな企業で進められるのか

まだまだキャリア開発は日本企業では取り組みが普及しているとはいいがたい結果です。しかし、逆の見方をすれば、自社が積極的にキャリア開発に取り組むことで、企業競争力の差別化につなげられる可能性があるともいえます。

取り組み施策としては、面談などで社員個人の意向のヒアリングと、実際の研修・セミナーなどによるスキル開発施策をセットで行うことが、スタートしやすいでしょう。

次に社員側の観点でのキャリア開発を考えていきます。

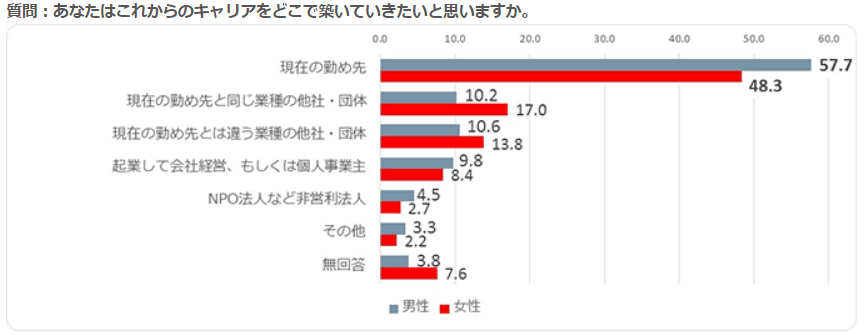

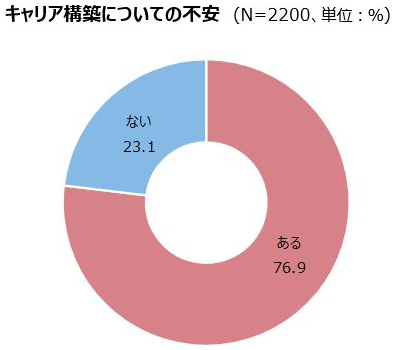

人材サービス企業のアデコ株式会社の調査によると、現在の勤め先でキャリアを築きたいと考える人が約半数を占めるのに対して、自身のキャリア構築に対して8割近くの人が不安があると回答しています。

出典『Adecco』「人生100年時代」のキャリアビジョンに関する意識調査

この調査結果から、日本のビジネスパーソンは、まずは現在の会社で自分のキャリアを築いていきたい意向が強いことが分かります。

一方で多くの人が現在の勤め先でキャリアを構築できるか不安に感じているため、まだまだ企業側での社員に対するキャリア開発の取り組みが十分でないといえるでしょう。

前述の調査データも参考にしながら、ここからはキャリア開発の具体的な手段を紹介していきます。

「キャリア開発」を求められても、どのように行動したらよいかわからないという社員も多いでしょう。そのため、キャリア開発を考えるきっかけとして研修や講義を実施することは、有効な手段と考えられます。

今では外部の研修提供会社でもキャリア開発研修を扱う機関が増えています。

内容は研修によってさまざまですが、これまでの自分のキャリアを棚卸し、そのうえで今後のキャリアプランを描くような内容が一般的でしょう。

「数年以内に開発したいスキル」や「経験を積んでおきたいこと」など具体的な目標が定まることで、社員のモチベーション向上の効果が期待できます。

たとえキャリアプランが明確にならなかったとしても、自分の強みや弱みが自覚できるだけで、プラスの効果があります。

キャリアに関する面談機会を設けることは、キャリア開発として取り組みやすい施策です。

面談で現在の不安や悩みを引き出すだけでも、キャリア開発を考えるきっかけになります。継続的に面談でフォローすることで、社員のキャリアに対する悩みが解消でき、前向きな姿勢で業務に取り組める効果も期待できるでしょう。

面談は上司が実施することもあれば、社内に「キャリア相談窓口」を設けることも考えられます。

キャリア相談窓口には、産業医やキャリアコンサルタントなどの外部の専門家を設置するケースもあります。

中立的な立場の人になら悩みを相談しやすかったり、キャリアの知見からの適切なアドバイスが得られたりします。

昨今は、会社側から自社の代表的なキャリアパスを提示することも、キャリア開発の施策として一般的です。

社員は現在所属している組織に目が行きがちなため、多様なキャリアが社内にあることに気付きにくいこともあります。

ただしキャリアパスを単に公開するだけでは、一律のキャリアパスを社員に押しつけていると勘違いされかねません。

あくまで代表的なキャリアパスをもとにして、自身の理想の歩み方を考えるきっかけという位置づけとしましょう。

中長期的なキャリア形成を考慮すれば、人事異動の実施もキャリア開発の一手段となり得ます。

たとえば、希望する部署に対して直接自分の経験・スキルをアピールできる「社内FA制度」、メンバー補強を希望する部門を社内広報して希望を募る「社内公募制度」、戦略的に異動や担当業務の変更を行う「ジョブローテーション」などが、代表的な取り組みです。

また、より広い目線でキャリア開発を考えられる在籍出向(在籍型出向) も昨今では注目の手法です。

自社に籍を残したまま、自社とは異なる環境である他社で経験を積めるのが、在籍出向の特長です。

いずれは自社に戻るため、違う環境に身を置いたうえで自分のキャリアを考えてもらいたい場合におすすめの手法です。

最後に、企業主導で社員のキャリア開発に取り組む際の注意点をお伝えします

「自律的キャリア」の言葉に代表されるように、キャリア開発をする主体は社員です。

企業側が主体となって、社員の能力開発の仕組みを構築することは重要ですが、その仕組みが企業側のニーズのみではキャリア開発になりません。

会社側の意図だけが突出した場合、社員からは「会社の命令・押しつけ」のような受け止め方や、ネガティブな姿勢でキャリア開発に取り組んでしまいます。

キャリア開発には、社員本人が目的意識を持ち、自発的に取り組むことが重要です。

社員の主体性を重視し、会社はあくまで支援体制を整備する位置づけと認識しておきましょう。

社員一人ひとりの状況は異なるため、それぞれの属性や望む働き方に応じたサポートをすることが大切です。

現在のスキル・性格や、今後開発したい能力は社員によって異なります。一律の能力開発施策をすると、成長度合いに差が出てしまいます。

また新入社員とシニア社員、あるいは育休明け社員や介護をしている社員など、社員が置かれている状況はさまざまでしょう。

完全に個別のキャリア開発プランを用意するのは現実的ではないかもしれませんが、ある程度社員の状況を区分したうえで、キャリア開発の支援策を考えるようにしましょう。

キャリア開発を考えるうえで重要なのは、さまざまな挑戦の機会を設けることです。

これまでの経験の延長線上にないようなトライをさせることで、自分の可能性に気付けるチャンスが増えるからです。

もう一伸びしてほしい社員を難易度の高いプロジェクトへアサインする、若手社員に小さなチームのリーダーを任命するなど、社員のレベルに合わせた挑戦の機会を設けるとよいでしょう。

挑戦の機会としては、前述した在籍出向も効果が高いといえます。社内の枠組みにとらわれすぎて大胆なキャリア開発ができない社員や、広い視点を養わせたい次世代リーダー候補人材の社員がいる場合は、在籍出向が活用できるはずです。

他社での経験を経ることで、社内のみでは難しかった視野が広いキャリア開発の視点が養われているかもしれません。

ボルテックスが提供する在籍型出向サービス「Vターンシップ」は、全国約4.7万社のネットワークから貴社のご要望に沿った最適な出向先・受入先をご提案します。

人材業界出身の経験豊富なキャリアアドバイザーが、送出企業様、受入企業様双方に情報を共有しながらサポートするため、出向期間終了まで安心してサービスをご利用いただけます。

キャリア開発とは、社員がキャリアを築いていくために、企業が社員に対して支援を行うことです。

社員のキャリア開発に取り組むと、社員のモチベーションアップや、優秀な人材の確保・定着が期待でき、社員個人だけでなく企業にとってもメリットがあります。

売り手市場によって人材の確保が難しくなるなかで、社員の定着率向上や中長期的な活躍を目指し、キャリア開発に取り組んでみてはいかがでしょうか。